松葉という、木の葉っぱという認識すら怪しいもので美味しいサイダーが作れるらしい。

その情報を初めて目にしたのは、パラダイス酵母の情報収集のために閲覧していたFacebookのタイムラインでした。

パラダイス酵母と松葉でサイダーが作れるよ。

いやいや、それは信じられへんわ。

真っ先にそう思いましたが流れてくる

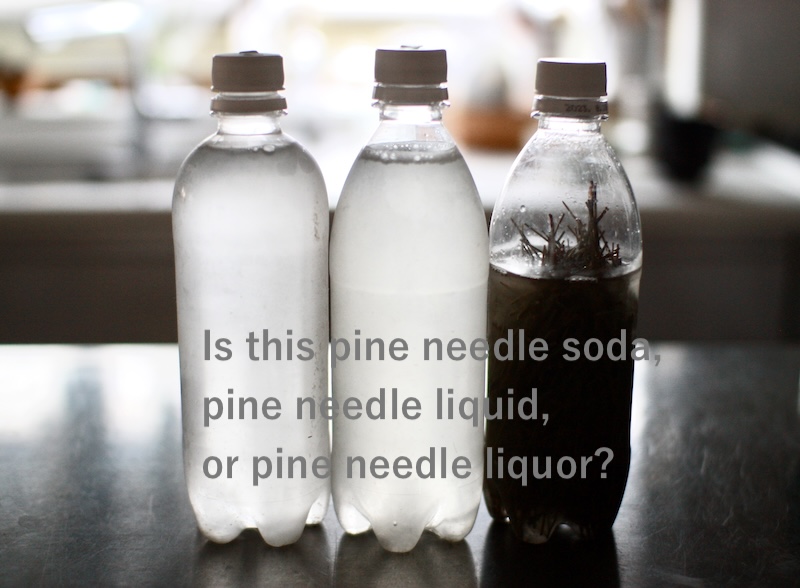

“激しくシュワシュワしてまさにサイダーっぽくなっている松葉入りの瓶”画像

にはちょっとびっくりしました。スー(@bacteria_suzu)です。

本日もお越しいただきありがとうございます。

その後、松に関して間違いなくすごい木であることを認識してからは何度もサイダーを仕込み、今では松のあれこれがすっかり生活に定着しております。

しかし、松葉に関する情報を見ていくなかで「松葉液」というものに遭遇した時から、ずっと明確にできない疑問があるのです。

「松葉サイダーって要するに松葉液なの?」

「松葉液って要するに松葉サイダーなの?」

「松葉サイダーは松葉酒になるの?」

おやおや、また小さい疑問ですね。

どっちでもええし、どっちもええもんやったらどっちも実践したらええやん。

思いましたよね…。

しかしそうもいかないのです。

ここ、リサーチしてまとめないと気持ち悪くて次に進めないので、いきましょう!

もっとピュアな気持ちでサイダーを仕込んでいた時の記事は旧ブログにて👉【松葉サイダーの作り方】材料は松葉と砂糖のみで爽やかな美味しいサイダーに

松がすごい!ってこともまとめています👉松の有効成分を知ると血流が良くなり気力が満ちるという作用に納得

松葉液って何?

まずは「松葉液」とは何か、からまとめていきたいと思います。

松葉の液、これは広い意味では松葉の生搾りジュースも当てはまりますね。

生松葉をすり鉢で擦って出たエキスも松葉の液です。

さらに文献の記述を精査してみると、「松葉酒」と言われているものさえも「松葉液」だということになってきたんです汗。頭を抱え込みたい気分ですね。

しかしここではちょっと話がややこしくなるのでそれらは置いといて、

アルコール不使用で松葉と他の材料も使って作製する「松葉液」

というものにフォーカスしていきます。

松葉液の発祥は?

私が初めて「松葉液」を知ったのは、日本におけるトップオブ松書籍『長寿の秘訣 松葉健康法』に書かれていたものを読んだ時です。

松葉サイダーの方が早くに見聞きしてましたので、似ているなぁと思いました。

これ、著者である高嶋雄三郎氏が編み出したものかと思いきやそうではなく

「松葉は焼酎に漬けたり、ウィスキーに漬けますけれども、あれは本当は氷砂糖を溶かしましてそこに漬けておきます。そうすると、自然と糖分がアルコール化しまして、発酵いたします」と(鳳来寺山の多和田全孝師)が述べられておられた。

「長寿の秘訣 松葉健康法」高嶋雄三郎著

愛媛県の鳳来寺山のお寺の住職さんが、詳しいレシピをご存知だったという記述がありました。

調べてみると、鳳来寺山にある鳳来寺というお寺の開祖は仙人だったという言い伝えがあり、もしかしてその仙人が・・・と思いを馳せたくなりますね。

お酒を使った松葉酒に関する最も古い記述(確認できるもので)は中国の古書『本草綱目』『東医宝鑑』のようです。

『本草綱目』、『東医宝鑑』によると、松葉で醸した酒は、中風、かっけ、十二風痺、歩行不能者などで、どんな療治を施しても及ばぬ者でも、歩けるようになるという。

松葉のエキスを完全に抽出するには、アルコールがいちばん効果的だったことは、千何百年から仙人が知っていたわけである。「長寿の秘訣 松葉健康法」高嶋雄三郎著

二つの記述を読んでいたら、効能的にはどっちがいいの?ってなりませんか?

アルコールを使わず砂糖で発酵させた方がいい説

or

アルコールで抽出した方がいい説

しかし、ここは酒税法がある日本です。

アルコール度数1%を超えたらアウトなので慎重にいきましょう。

さらに、『家庭でできる自然療法』で有名な東城百合子氏によると

(松葉酒という題名でアルコールを使わないレシピを紹介)

これはサイダーのような感じの飲み物で、強力な酵素が繁殖して、活発に働いているので美味なのです。

ー中略ー

この松葉酒は体内の老廃物を体外に出す作用があり、体の細胞を若く保たせることから、不老長寿の妙薬といわれてきたのでしょう。『家庭でできる自然療法』東城百合子著

砂糖発酵の液も長期保存することでお酒になり、しかも寝かせれば寝かせる程に効力が上がると。さらにサイダーのようなという記述まで…。

こちらも酒税法でアウトですが、やはり酵母がいるとそうなっちゃいますよね〜。

そしてなんだかここに答えが集約されている気がしてなりませんね。

松葉液の作り方

ではここで、『松葉液』の作り方にとっとといきましょう。

材料

- 松の緑(春の頃松の木の葉先の方に出てくる松の新芽)

- 氷砂糖

- 水

- 保存瓶

作り方

- 瓶の1/3くらいまでの松の緑を洗って水切りをする

- 瓶の2/3くらいのお湯に氷砂糖を溶かして冷ます

- 完全に冷えた氷砂糖液と松葉を瓶に入れる

- 密封して冷暗所に保存する

- 2、3ヶ月で完成

『長寿の秘訣 松葉健康法』からの抜粋ですが、ここには氷砂糖の量が明確に書かれていないのです。

松葉液という薬効高い液を仕込もうとして、その材料の分量が不明となるとどうすればいいのでしょうか…。

私が調べた限り、松葉液という名で作られているのものの氷砂糖の分量は・・・不明でした。

なんとなく、松葉液って酵素シロップのようなものなのかなと思っていたのですが、だとすると糖分の分量は素材と同量になります。しかしそこに水分が入るというのは酵素シロップではないとも言えますしね。

松葉と砂糖だけでエキスを抽出している例も見受けられません。

ということは、松葉と糖分と水分で醸すこの液体はもしかして・・・

酵母液?

シンプルに酵母液?

そりゃパラダイス酵母を入れたら発酵率上がりますよね…。

松葉サイダーって何?

松葉液というものがどういうものかがなんとなく見えてはきました。

要するに、濃厚な酵素シロップでもお酒でもサイダーでもない、松に付着する酵母菌が糖分を得て活性している「酵母液」と言えそう、という着地に至りました。

では、次に「松葉サイダー」とは何?を追求してみましょう。

松葉サイダーは松葉液の初期段階?

一般的にサイダーという飲み物はやはり

“シュワシュワと発砲しているノンアルコールのジュース”

と言えますよね。

水に二酸化炭素を加えると無味無臭のサイダーになります。

また、糖分と植物や果物などを一緒に漬けておくと、常在菌が糖を分解して炭酸ガスやアルコールを生み出しシュワシュワとサイダーのようになることもあります。

そこに水を加えて作る酵素ドリンクと言われているものもあります。これもシュワシュワします。

お気づきですか?

松葉液はシュワシュワするものではないけれど

松葉サイダーはシュワシュワするもの。

普通、酵母菌の発酵過程というのは、

微生物たちがせっせと糖を分解して二酸化炭素とアルコールを生み出している間シュワシュワして、その後糖分を分解し切ったらブクブクしなくなり、酵母菌が失活した後は残ったアルコールを酢酸菌が分解してお酢になる。

ですよね。

シュワシュワしている→泡が落ち着く→お酒になる→お酢になる

シュワシュワしている=松葉サイダー

泡が落ち着く=松葉液

お酒になる=松葉酒

お酢になる=未確認

まさかの段階ごとの呼び名だったのか!?

松葉サイダーの作り方

調べていくほどに見えたような見えないような感覚にとらわれますね。

でも先ほど到達したように、段階ごとの呼び名だとしたら作り方や材料は同じだということになります。

巷に出回っている松葉サイダーのレシピをみていきましょう!

材料

- 松葉

- 砂糖

- 水

- 保存瓶

う!全く同じ!

作り方

- 瓶の7割くらいまで洗った松葉を入れる

- 松葉がかぶるくらいの水とその水量の1割の砂糖を加える

- 少し揺すって軽く蓋をして日向に置く

- 夏場は3日ほど、冬場は10日ほどで完成

作り方を見ると明確な違いがありますね。

松の量が2倍ほどになっています。

さらに砂糖の量も明確、保存場所は日向。

松と砂糖の量による違いは、おそらく発酵の度合いではないでしょうか。

先ほどご紹介した東城百合子氏の松葉酒レシピは、この同じ松量に対して砂糖は「茶碗に二杯、三杯」となっているのです。そして発砲がすさまじいとも・・・。いやそれサイダーやん。

松葉サイダーは日光に当てる、というのが通例になっているようですが、確かにそうすることで光合成細菌の働きが活発にはなるでしょう。

しかし、東城百合子レシピでは冷暗所に保管しても“栓を吹き飛ばしてしまうほどの発酵”ということらしいのです。

さて、いい感じにこんがらがってきたので…

次項でスッキリまとめてスッキリしましょう。

松葉液と松葉サイダーと松葉酒の違いは?

私を含め多くの人がこの3つを別のものと捉えていたかもしれません。

しかし、私なりに検証した結果、

「これらは違うものではなく、同じものの段階ごとの呼び名である」

という結論に至ることができそうです。

松葉サイダーが松葉液になり

まず、松葉や砂糖や水の量について、そんなに神経質にならなくていいということがわかりました。

茶碗に何杯ってどんな茶碗やねん、って誰か東城百合子さんに突っ込まなかったのでしょうか。

いや、そんなところ突っ込む必要がなかったのです。

一年以内に飲み切るなら茶碗に一杯

一年以上かけて飲むなら茶碗に二杯

数年おく場合は茶碗に三杯・・・。

これが伝承というやつですね。

大元の大事なことが伝わればいいのです。

ここでもう一度引用します。以下は松葉酒の作り方だということをお忘れなく。

暖かい時なら二週間位ででき上がります。これはサイダーのような感じの飲み物で、強力な酵素が繁殖して、活発に働いているので美味なのです。

『家庭でできる自然療法』東城百合子著

まずサイダーになっとるやん。

この“サイダーのような感じ”のものがやがては気泡が落ち着いて、シュワシュワしなくなった美味しい液体、それが松葉液といえるのではないでしょうか。

松葉健康法に出てくる松葉液にシュワシュワするという記述がないのは、松葉の量も少なく冷暗所に保存するということなので、酵母活性が弱いのかなと思います。

それか単純に栓から空気が漏れていたということも考えられますね。

その代わりに

松葉液は、砂糖を用いると不思議なことに半年ぐらいは腐敗の心配がない。松葉液はできあがらないうちは、渋くて飲みにくいものであるが、十日以上たつと、ちょっと甘酸っぱく美味しい味になる。

「長寿の秘訣 松葉健康法」高嶋雄三郎著

酵母菌の活動のほかに乳酸菌や酢酸菌が働いて絶妙に美味しくなるのではないでしょうか。

松葉液が松葉酒になる

ときどき、松葉サイダーを仕込んだけど全然ぷくぷくしませんでした、という話を耳にします。

これって、初期の酵母菌の活動がなんらかの原因で弱かったということかもしれません。

酵母菌は糖分を二酸化炭素とエタノールに分解するので、ちゃんと活動していれば気泡が発生しますもんね。

しかし、酵母菌の全部が全部元気に活動するとは限らないし、気温や糖分の量、他の菌との拮抗などが原因でシュワシュワプクプクという理想の発砲がない場合もあるでしょう。

サイダーを仕込んでいるという思い込みがあるから、気泡が出ない=失敗となりがちです。

青々と元気で美しい植物に常在菌がいない、なんてことはまずないはずだし、発砲していなくても菌たちが何かを醸していれば匂いや味が変わっているはずです。

ぷくぷくしないから失敗だ!と思わずに、「これは松葉液かもしれない」という気持ちで暖かく見守ってみるというのも一つの対処法と言えそうです。

私も失敗した、と思ったことがありましたが、その時は気温が低かったのと栓の圧が弱い容器で仕込んでいたから発砲しなかったのかなと、今になって思います。

何かちょっとしたことが原因ってことはよくありますよね。

どっちにしろ、松葉と砂糖と水で仕込んだシュワシュワしない液体が、アルコールに変わる直前のものを松葉液という、ことにしようと思います。

それの発酵がどんどん進むとやがてアルコールの度数も上がり、明らかにお酒だなとなったものを松葉酒という、ことにします。

逆にいうと、松葉酒をつくる過程において、松葉サイダーや松葉液が得られる、のではないでしょうか。

まとめ:松葉液と松葉サイダーと松葉酒は同じものと言える

松葉と糖分を使って発酵させるものである、松葉液、松葉サイダー、松葉酒、これらをいざ仕込もうとした時に常に生じていた疑問、

「これらのレシピは似ているけど違うものなの?」

これについて検証してきました。需要があるなしで言えばないか。

先人たちの知恵のようなものが発祥であるが故に、情報が少なく曖昧である点が混乱を招いていたのでしょうね。私の。

しかし、今私は清々しい気持ちでおります。

この疑問がほぼ解決したからです!

「松葉液と松葉サイダーと松葉酒は同じもの」

なのです!

そのこころは、

「松葉と砂糖を漬けておくとサイダーになり松葉液になり最後に松葉酒になる」

でいきましょう!

本日も最後までお読みいただきありがとうございます。

松の効能や関連書籍のご紹介は旧ブログ記事をご参考に👉松の効能を紐解いてみたい方へ、名著『松葉健康法』から至極の言葉を抜粋