最近は嬉しいことに本を読むのが少し早くなりました、スーです。

本日もお越しいただきありがとうございます。

今回はそんな私の読書ライフにいきなりポーンと飛び込んできた一冊をご紹介します。

本がポーンと飛び込んできたってどういうこと?

本って、本屋さんか図書館かネットか人伝か、そんなところで出会うことがほとんどですよね。

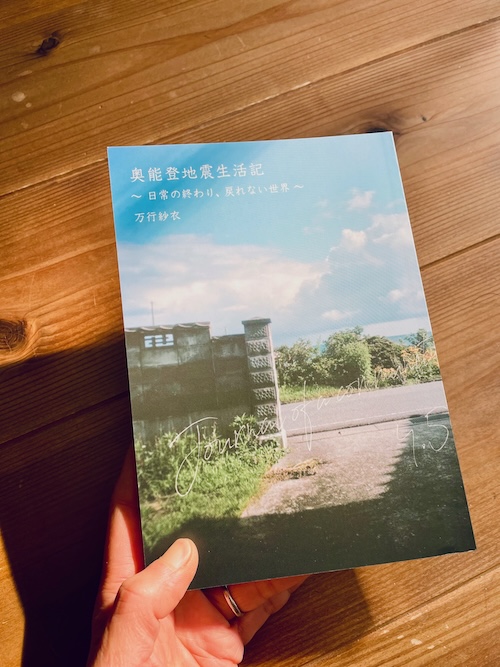

『奥能登地震生活記〜日常の終わり、戻れない世界〜』

この本は私の親愛なるフォロワーさんが書かれた本です。

Instagramをぼんやり眺めていたら…そろそろこの悪習慣も断ちたいところだけどこんな良いこともあるんですよね…。

本を作りました。

Instagramですから、この文章の前にバーンと『奥能登地震生活記』本の表紙写真が現れたのです。

とても懐かしさを覚える飾り気のない一枚の風景、表紙になっている写真に目が釘付けになりました。

自分と自然と暮らし、さえさんの大切にしているものが一枚に詰まっている気がしました。

すぐに購入希望を連絡し、大雪の大混乱のあとまさにポーンとやってきたのです。

では今回は、私なりの読書感想文を記していきます。

読み始めは心臓が高鳴るような焦燥感

令和6年、1月1日、能登半島地震発生。

まさにその1月1日からさえさんは日記を書き始めました。

発災から10日間の集落孤立化、30日間の停電、131日間の断水。

この状態で書き続けたさえさんの日記なのです。

さえさんとは会ったことがない私ですが、DMなどのやり取りで感じる人懐っこさがとても親近感を抱かせてくれます。

Instagramからではありますが、移住先の奥能登でも日々を楽しく自分らしく等身大で暮らしている様子がみえて、誰からも愛されるお人柄がうかがえます。

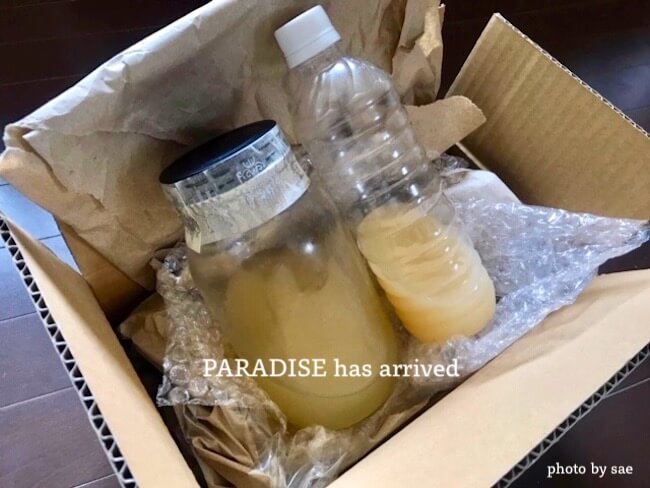

そんなさえさんとは、パラダイス酵母という手渡しのみで人から人へ受け継がれている貴重な酵母を、初めて宅配で送るというチャレンジをし合った仲なのです。

↑↑自分がコロナ怖いコロナ危険みたいになっていた幻のコロナ初期です(笑)

5年前かぁ。

日々の生活においては絶えずいろんな出会いや別れがあります。

しかし、オンラインのみで繋がっている人というのは出会いも別れも曖昧で、逆に思い立ったらいつでも繋がれるという側面もありますね。

私は、私的日記としてのSNS投稿ではなく意図的な情報発信としてネット上に絶えず門扉を開いている立場上、本当にたくさんの方と繋がることができています。

その中の一人であるさえさんは、やっぱり特別な存在でした。

会ったことないしそんなに頻繁にやり取りしてるわけじゃないけれど、不思議な近さを感じていました。

そのさえさんの居住地域が被災。

もちろん当時は真っ先に頭に浮かびました。

「さえさんのところだ」

この本の始まりは、当時の自分の不安だった気持ちと、震源地から4.5キロというまさに発災地にいたさえさんによるリアルな描写が、折り重なるように私の中に入ってきてとても心臓がバクバクしました。

この反応は自分でもびっくりでしたが、身体と無意識はがっちりと繋がっているということを本で読んでいて、こんなところでそれを痛感したのです。

無意識層での当時の自分の焦燥感みたいなものが、さえさんのリアルな日記によって炙り出されて身体の電気信号を変化させたのかもしれません。

ちょっと何言っているかわからない状態になってきたので、頑張ってもっとちゃんと感想文を書いていきます…。

【被災地で10日間孤立】自分だったら・・・?

さえさんのこの本は日記です。

あくまでもさえさんの日記なのです。

あとで伺ったのですが

「読者を想定して書いたわけじゃないからめちゃ淡々としてるの」

とのこと。

たしかに、パラパラ〜と一見した印象としては

- 文字がダーーーっと並んでる感じ

- 短文が多い

- 時間の流れに沿って追いかけていく感じ

です。

こう書くと読みにくいのかな?と思われるかもしれませんが、読みにくくないんです!

私はダーーーっと半日で完読しました。

日記って忖度がないし、特にこの本は記録しておこうという意図も働いているので、頭の中の断片をとにかくできるだけ書き出している側面があると思います。

だから、そのリズムというかノリというかが絶対文字に乗ってきますよね。

そのリズム感をキャッチできたらとてもスムーズに読めます。

最後の方は「え?もう終わってまう!?もっと読んでたいわー!」とさえ思えます。

それは私がさえさんのことを知っているから、という点は否めませんが、そうでなくてもこの本はとても貴重な資料となり得ると思うのです。

地震発生当日から

震源地のほど近い地区で

電気も水道も止まっている状態で

太陽の明かりを頼りに書き続けた

発災から10日間孤立集落となったところでのリアルな暮らし。

誰だって、被災の常連、災害のプロにはなれないしなりたくないです。

ほとんどの人が、日常がひっくり返る経験となるのが災害なんです。

そして、誰しもがそれを経験する可能性があるんです。

そんな時に、このさえさんの本がすごく役立つと私は思いました。

だって、ほんとーーーにリアルですから。

もちろん全てを事細かにさらけ出して読み手に分かりやすく描写しているわけではないですが、だからこそ一文一文にリズムがあってリアリティを感じます。

そして、自分だったら・・・、と何度も考えさせられるのです。

客観的に自分が今どういう行動を取るべきか、何を優先すべきか、明日のためには何を手放すべきか、日記という形式ではあるけれどその時々のさえさんの行動の選択には、深く重たいものを感じる箇所もありました。

人が生まれて成長し大人になっていく過程で、初めての体験というのは無限にあります。

被災という体験の只中であっても、人は常に何かを自分で選択して進んでいかないといけない。

それが生きていくということなのだと改めて考えさせられました。

また、こんなにも悲壮感のない被災日記はないですよ。

- 幸せだな

- 楽しいー

- 最強じゃん!

- (ケイタイが使えなくて)気が楽だなぁ

- 毎朝の山の水汲みで感謝を捧げる

- 毎日のようにアワビやサザエを食べる

- 朝ごはんのコアラパンとりんごと紅茶(個人的にこの組み合わせツボ)

- カビが生えた肉でパンチェッタを作ろうとする

こんな言葉が散りばめられているのです。

本当に前を向いて今をよく生きようとしている、ないものではなくあるものを見る。

それをさえさんが心がけたというよりも、もうすでにしっかりと暮らしの土台としてあったということですよね。

集落が孤立してもそこに住む人たちで、今あるものや自然のものをいいように活用して、また情報もいいように取捨選択して、別段大きな問題が起こらずにまわっていったのかなと感じました。

今の生活を振り返って、私だったら・・・。

二次避難についてはとても勉強になった

とはいえ、この奥能登の地震災害というものが軽いものだったわけでも、さえさんの集落が打撃を受けなかったわけでも全くありません。

副題からも推察できるように、さえさんご夫妻はもう元の家に住めなくなりました。

土砂崩れが日を追うごとに酷くなっていったり、当然余震もあります。

車の中で寝る日々、自分の家に土足で入る感情、怪しい人物の影、体調を崩したり人とのやり取りでモヤモヤすることも…。

いつもの当たり前が終わりを告げたとき、人は何を思いどう行動するのか、とても勉強になります。

私が特に勉強になったところは、孤立化が緩和し始めた1月11日の日記です。

情報が錯綜する中で、集落から移動をするべきかどうかという選択を迫られるところです。

ここでもさえさんはとても冷静に判断しています。

「現時点では高屋に残る選択をします。残るといっても意固地に居座るのではないです。どんな選択肢があってその先がどうなっているか明確に分かって納得できたらその時選択をします。」

ほとんどの人が移動を選択するという流れの中でも、自分の意思を自分できちんと信用できるからからこその決断ですよね。

先のことは誰にも分からないし、何が正解とかはではない、その状況で自分を信用できているかどうかってとても大きな要素だと思いました。

自分を大切にしているから他人を大切にできる

後半はさえさんが単身赴任をするという、これまた予想外の展開になっております(笑)

赴任先でのことは詳細に語られてはいませんが、さえさんが単身赴任している間に元の家にはもう住めなくっていったようです。

ご主人とのやり取りを見ていると、お互いに自立しているからこそ自然に尊重し合える関係性みたいなものが感じられます。

この本を読んですぐ、私は家族にも内容をシェアしてみんなで災害対策談義をしました。

特に避難や二次避難については、それぞれの思いが一緒でなかった場合どうしようか?といろんな意見を言い合って話しました。

下は9歳の娘も一緒に話しましたけれど、半分上の空〜ですよね(笑)

しかしそれでもひとりの人間として、何かあった場合は自力で生きていくしかないんです。

その時に必ず大きな力となるものを忘れずにいてほしいなと思います。

自分を信用していたら他人にも優しくできる

イコール

怖いものはない!

そんなことをこれからはちょっとずつ伝えていきたいですね。

災害は忘れた頃に・・・。

だからこそ、この一冊が家にあるといつでもイメトレできていいんです。

さえさんの本からもらった最大の智慧は

「自分を信用する」

という土台の大切さと

「緊急時こそないものではなくあるものを見る」

というしなやかさの必要性です。

自分があやふやだったら他者との共生もストレスだらけになりそうだし、被災者になってないものばかりを見ていたら助かるものも助からない気がしました。

さえさんとその周りの方たちの行いの細かいところに、そういった目に見えない智慧が宿っている気がしました。

そして時には大地を割るようなイタズラをすることもあるけれど、自然はただそこに居て必要な恵みを与えてくれることを思い出させてくれました。

以上が、私の読書感想文です。

4,000字超えの長文となりごめんなさい(笑)

本日も最後までお読みいただきありがとうございます。

さえさんはご自分で書店をあたって本を置いてもらえるお店に交渉されています。

取り扱い可能店舗がいい感じに増えているそうです。

さえさんのサイトを貼っておきますのでぜひぜひチェックしてみてください!

お近くの方は足を運んでみてくださいね〜。